ブログ

2018年6月6日|カテゴリー「研究開発減税QA」

会計や税法で使われている用語として解説します。「研究開発費」と「試験研究費」とは同じ意味でしょうか、それとも違うのでしょうか。

ポイント

「研究開発費」は会計上の用語、「試験研究費」は税法上の用語です。

「研究開発費」は会計上の用語、「試験研究費」は税法上の用語です。

両者は、多くの部分は同じですが、違う部分があります。

両者は、多くの部分は同じですが、違う部分があります。

研究開発減税の対象となるのは、税法上の「試験研究費」で、その内容は租税特別措置法で定められています。

研究開発減税の対象となるのは、税法上の「試験研究費」で、その内容は租税特別措置法で定められています。

研究開発減税の対象となる「試験研究費」とは、現在の製品や加工技術のちょっとした改良までを含む、非常に範囲の広いものです。

研究開発減税の対象となる「試験研究費」とは、現在の製品や加工技術のちょっとした改良までを含む、非常に範囲の広いものです。

減税の対象となるのは、税法上損金又は必要経費になるものに限られます。

減税の対象となるのは、税法上損金又は必要経費になるものに限られます。

賞与引当金繰入額や、退職給付引当金繰入額など、繰入れた年度で税法上損金又は必要経費にならないものは、繰入れた年度では減税対象になりませんが、実際に賞与や退職金を支払った年度の「試験研究費」となり、支払った年度で減税の対象になります。

賞与引当金繰入額や、退職給付引当金繰入額など、繰入れた年度で税法上損金又は必要経費にならないものは、繰入れた年度では減税対象になりませんが、実際に賞与や退職金を支払った年度の「試験研究費」となり、支払った年度で減税の対象になります。

一般に、「試験研究費を行った場合の法人税額・所得税額の特別控除」制度を、「研究開発減税」と言っています。

※「研究開発減税」は、法人だけでなく、個人事業者にも適用があります。

ポイント

「研究開発費」は会計上の用語、「試験研究費」は税法上の用語です。

「研究開発費」は会計上の用語、「試験研究費」は税法上の用語です。 両者は、多くの部分は同じですが、違う部分があります。

両者は、多くの部分は同じですが、違う部分があります。 ★詳しくは、http://www.hyodo-ao.netの、

「研究開発とはどのような活動か」、「研究開発費の分類」、「研究開発費の会計と税務の取扱、両者の違い」

をご覧ください。

研究開発減税の対象となるのは、税法上の「試験研究費」で、その内容は租税特別措置法で定められています。

研究開発減税の対象となるのは、税法上の「試験研究費」で、その内容は租税特別措置法で定められています。 研究開発減税の対象となる「試験研究費」とは、現在の製品や加工技術のちょっとした改良までを含む、非常に範囲の広いものです。

研究開発減税の対象となる「試験研究費」とは、現在の製品や加工技術のちょっとした改良までを含む、非常に範囲の広いものです。 減税の対象となるのは、税法上損金又は必要経費になるものに限られます。

減税の対象となるのは、税法上損金又は必要経費になるものに限られます。 賞与引当金繰入額や、退職給付引当金繰入額など、繰入れた年度で税法上損金又は必要経費にならないものは、繰入れた年度では減税対象になりませんが、実際に賞与や退職金を支払った年度の「試験研究費」となり、支払った年度で減税の対象になります。

賞与引当金繰入額や、退職給付引当金繰入額など、繰入れた年度で税法上損金又は必要経費にならないものは、繰入れた年度では減税対象になりませんが、実際に賞与や退職金を支払った年度の「試験研究費」となり、支払った年度で減税の対象になります。一般に、「試験研究費を行った場合の法人税額・所得税額の特別控除」制度を、「研究開発減税」と言っています。

※「研究開発減税」は、法人だけでなく、個人事業者にも適用があります。

しかし、会計上で言う「研究開発費」と税法で言う「試験研究費」は、全く同一ではありません。

多くの部分は同じですが、違う部分があります。

会計と税法との本来の違いによるもの

会計と税法との本来の違いによるもの

会計上は費用となるものでも、税法上は費用(損金)とならないものは、そもそも試験研究費にはなりません。

(例:研究開発に従事する者の、賞与引当金繰入額や退職給付引当金繰入額)

研究開発と試験研究の考え方(範囲)の違いによるもの

研究開発と試験研究の考え方(範囲)の違いによるもの

既存の製品の通常の改良研究は、会計上の研究開発費にはなりませんが、税務上の試験研究費にはなります。

したがって、その費用は研究開発減税の対象になります。

★詳しくは、http://www.hyodo-ao.netの、「研究開発費の会計と税務の取扱、両者の違い」をご覧ください。

多くの部分は同じですが、違う部分があります。

会計と税法との本来の違いによるもの

会計と税法との本来の違いによるもの会計上は費用となるものでも、税法上は費用(損金)とならないものは、そもそも試験研究費にはなりません。

(例:研究開発に従事する者の、賞与引当金繰入額や退職給付引当金繰入額)

研究開発と試験研究の考え方(範囲)の違いによるもの

研究開発と試験研究の考え方(範囲)の違いによるもの既存の製品の通常の改良研究は、会計上の研究開発費にはなりませんが、税務上の試験研究費にはなります。

したがって、その費用は研究開発減税の対象になります。

★詳しくは、http://www.hyodo-ao.netの、「研究開発費の会計と税務の取扱、両者の違い」をご覧ください。

※勘定科目としての「研究開発費」や「試験研究費」は、複合科目です。

この中には、研究開発などのために要した材料費や人件費、外注費、消耗品費、動力費、その他の費用が含まれます。

新聞などで、単に「研究開発費」と書いてあるときは、企業が決算書の損益計算書の中で「研究開発費」として表示した金額を言っています。

その内容は、原則的に、企業会計基準審議会が定めた「研究開発費等に係る会計処理基準」に従っています。

一方、「試験研究費」とは、「研究開発減税」即ち「試験研究を行った場合の法人税額・所得税額の特別控除」制度の 適用対象となる活動のために要した費用を言います。

※実際に減税を受けられるのは、「試験研究費」のうち租税特別措置法等で定めた部分です。

企業の決算書の「研究開発費」の金額の全額が、研究開発減税の対象になるわけではありません。

また、企業の決算書の「研究開発費」の金額以外にも、研究開発減税の対象になるものがあります。

研究開発減税を受ける金額の集計は、会社の会計処理のし方にかかわらず、税法で定めている、「試験研究を行った場合の法人税額の特別控除」の対象となる費用を抽出して行います。

この中には、研究開発などのために要した材料費や人件費、外注費、消耗品費、動力費、その他の費用が含まれます。

新聞などで、単に「研究開発費」と書いてあるときは、企業が決算書の損益計算書の中で「研究開発費」として表示した金額を言っています。

その内容は、原則的に、企業会計基準審議会が定めた「研究開発費等に係る会計処理基準」に従っています。

一方、「試験研究費」とは、「研究開発減税」即ち「試験研究を行った場合の法人税額・所得税額の特別控除」制度の 適用対象となる活動のために要した費用を言います。

※実際に減税を受けられるのは、「試験研究費」のうち租税特別措置法等で定めた部分です。

企業の決算書の「研究開発費」の金額の全額が、研究開発減税の対象になるわけではありません。

また、企業の決算書の「研究開発費」の金額以外にも、研究開発減税の対象になるものがあります。

研究開発減税を受ける金額の集計は、会社の会計処理のし方にかかわらず、税法で定めている、「試験研究を行った場合の法人税額の特別控除」の対象となる費用を抽出して行います。

「研究開発」は、税務や会計において特殊な分野です。

研究開発に関する税務や会計は、当事務所の得意分野です。

内閣府や文部科学省の政策立案担当の方々が当事務所を訪れたこともあります。

「試験研究費の特別控除(法人税額の特別控除)」制度を検討している企業は、

専門家である税理士にご相談いただくことをお勧めいたします。

ご相談は下記バナーよりお問合せフォームにてお申込いただくか、

専用フリーダイヤルからお気軽にお申込下さい。

2018年6月5日|カテゴリー「研究開発減税QA」

結論

「開発費」と「研究開発費」とは、全く意味が違います。

「開発費」と「研究開発費」とは、全く意味が違います。 開発費は、費用又は損失として経理する(これを「損金経理」といいます)ことにより、法人税の計算上、支出した年度で全額を損金とすることができます。

開発費は、費用又は損失として経理する(これを「損金経理」といいます)ことにより、法人税の計算上、支出した年度で全額を損金とすることができます。 研究開発費は、その性格や内容、研究開発の結果によって、単純な費用(期間費用)になったり、製造費用に算入されたりします。

研究開発費は、その性格や内容、研究開発の結果によって、単純な費用(期間費用)になったり、製造費用に算入されたりします。開発費

開発費の意味

開発費の意味会計でも税法でも、同じ定義です。

「開発費」は、単純な費用ではなく、「繰延資産」とされます。

「繰延資産」とは、支出した費用のうち、支出の効果が、支出した年度だけでなく翌年度以降に及ぶものなどをいいます。

会計(企業会計原則と関係諸法令の調整に関する連続意見書)

→現に営業活動を営んでいる企業が、新技術の採用、新資源の開発、新市場の開拓等の目的をもって支出した金額、ならびに、現に採用している経営組織の改善をおこなうために支出した金額等をいう。

法人税法(法人税法施行令第14条1項3号)

→新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用をいう。

開発費の損金算入

開発費の損金算入税法上、開発費は任意償却の繰延資産とされています。

支出した開発費の金額のうち、法人が費用又は損失として経理した金額(損金経理した金額)が、法人税を計算する上で損金となります。(法人税法施行令第64条1項1号)

したがって、支出した年度で全額を費用又は損失として経理すれば、その全額が支出した年度の損金になります。

また、数年度に分けて、費用又は損失として経理すれば、数年度に分けて損金に算入されることになります。

研究開発費

研究開発費の意味

研究開発費の意味会計と税法では、同一ではありません。

会計(研究開発費等に係る会計基準)

研究・・・新しい知識の発見を目的とした計画的な調査及び探究

開発・・・新しい製品・サービス・生産方法(以下「製品等」という)

についての計画若しくは設計又は既存の製品等を著しく改良するための計画若しくは設計として、研究の成果その他の知識を具体化すること。

法人税法(租税特別措置法42条の4第12項1号)「試験研究費」

※ 税法では、「研究開発費」という用語は使わず、これに概ね相当するものとして、「試験研究費」という用語を用いています。

製品の製造または技術の改良、考案もしくは発明にかかる試験研究のために要する費用

研究開発費(試験研究費)の損金算入

研究開発費(試験研究費)の損金算入税法では、「試験研究費」を3つに分類しています。

イ. 基礎研究

自然現象に関する実験等によって、法則を決定するための研究

ロ. 応用研究

基礎研究の成果を具体的な物質、方法等に応用して、工業化の資料を作成するための研究

ハ. 工業化研究

基礎研究及び応用研究を基礎として、製品化やシステム化のめどがついた製品等の工業化や量産化をするための研究

上記の3つに分類した試験研究のうち、イの「基礎研究」とロの「応用研究」のために要した費用は、発生年度の法人税の計算上、損金に算入されます。

また、ハの「工業化研究」に該当することが明らかでない費用も、損金に算入されます。

試験研究費のうち、ハの「工業化研究」に該当することが明らかなものだけが、製品等の製造原価の計算に算入され、製品原価(取得価額)の構成要素となります。

「研究開発」は、税務や会計において特殊な分野です。

研究開発に関する税務や会計は、当事務所の得意分野です。

内閣府や文部科学省の政策立案担当の方々が当事務所を訪れたこともあります。

「試験研究費の特別控除(法人税額の特別控除)」制度を検討している企業は、

専門家である税理士にご相談いただくことをお勧めいたします。

ご相談は下記バナーよりお問合せフォームにてお申込いただくか、

専用フリーダイヤルからお気軽にお申込下さい。

2018年6月4日|カテゴリー「研究開発税制についてのコラム」

まずは、取り組んでみることです

我国では、「科学技術の発展こそが国民生活の将来の豊かさを保証する」との考えから、研究開発活動に対しては、企業、研究機関、教育研究機関を問わず、様々な公的支援を行っています。

「研究開発減税=試験研究費の特別控除(税額控除)」

という法人税の減税制度は、補助金等と並んで企業が行う研究開発活動に対する国の支援政策の代表的なものです。しかし、中小企業においては、研究開発減税を受けている企業は極めて僅かなのが現状です。

また、減税を受けている中小企業でも限定的な減税(例えば材料費だけなど)に留まっている場合が少なくないと思います。

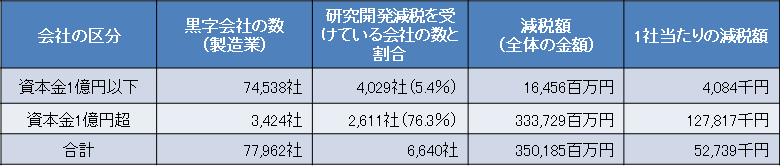

下に研究開発減税の利用状況と、減税を受けている企業一社当りの減税額を表にしました。

「研究開発減税=試験研究費の特別控除(税額控除)」

という法人税の減税制度は、補助金等と並んで企業が行う研究開発活動に対する国の支援政策の代表的なものです。しかし、中小企業においては、研究開発減税を受けている企業は極めて僅かなのが現状です。

また、減税を受けている中小企業でも限定的な減税(例えば材料費だけなど)に留まっている場合が少なくないと思います。

下に研究開発減税の利用状況と、減税を受けている企業一社当りの減税額を表にしました。

【研究開発減税「試験研究費の総額に係る税額控除」の利用状況】

国税庁 会社標本調査「税務統計から見た法人企業の実態」を基として作成

(ご注意)

研究開発減税を受けている会社の割合を算出する基礎とした「分母」は、黒字を計上している製造業を営む会社の数(研究開発減税を受けている会社は、大部分が製造業のため)

研究開発減税を受けている会社の割合を算出する基礎とした「分母」は、黒字を計上している製造業を営む会社の数(研究開発減税を受けている会社は、大部分が製造業のため) 一方、「分子」は、業種にかかわらず研究開発減税を受けている全ての会社の数

一方、「分子」は、業種にかかわらず研究開発減税を受けている全ての会社の数 したがって、①と②を基礎として算出した減税を受けている会社の割合そのものは、実態を正確に反映したものではありません。

したがって、①と②を基礎として算出した減税を受けている会社の割合そのものは、実態を正確に反映したものではありません。 しかし、研究開発減税を受けている会社の割合が、規模の大きな会社に大きく偏っている実態を示すものとしては充分に有効です。

しかし、研究開発減税を受けている会社の割合が、規模の大きな会社に大きく偏っている実態を示すものとしては充分に有効です。

1 資本金1億円を超える会社の4社に3社(約76%)が研究開発減税の適用を受けているのに対して、資本金1億円以下の会社では、僅か20社に1社(約5%)が適用を受けているにすぎません。

現実に研究開発活動をしているにもかかわらず、「自社では研究開発減税の適用は受けられない」と思い込んでおられるのではないでしょうか。

また、「この減税制度は大企業だけを対象にした制度」だと勘違いをされている会社様もあると思います。

研究開発減税の対象となるのは、新製品や新技術の開発だけでなく、既存製品や既存技術のちょっとした改良のための活動も含まれます。

2 減税の適用が受けられるとした場合、上の表にあるように、資本金1億円以下の会社でも、1社当りの平均で 約400万円の法人税減税を受けています。

さらに、資本金1億円以下の会社では住民税にも減税が及ぶため、法人税と住民税を合わせて約480万円の減税を受けていることになります。

3 新製品や新技術の開発を行っている会社様や、既存製品や既存技術の改良を行っている会社様は、研究開発減税を受けるべく、まずは取り組んでみることです。

当事務所では、研究開発減税についてのご相談を承っています。

ご相談を承る内容は、次のような事です。

1 御社の研究開発などの活動のどの部分が、減税の対象となるか

2 どの費目や金額が減税となるか

3 研究開発費の会計と税務の違い

既にこの減税を受けて入る企業様も、現状の確認のためや、減税範囲の拡大の可能性を探るためにご利用ください。また、ご希望により、コンサルティングや顧問も承ります。

税理士には税理士法により守秘義務が課せられています。

ご相談内容の秘密は厳守します。

現実に研究開発活動をしているにもかかわらず、「自社では研究開発減税の適用は受けられない」と思い込んでおられるのではないでしょうか。

また、「この減税制度は大企業だけを対象にした制度」だと勘違いをされている会社様もあると思います。

研究開発減税の対象となるのは、新製品や新技術の開発だけでなく、既存製品や既存技術のちょっとした改良のための活動も含まれます。

2 減税の適用が受けられるとした場合、上の表にあるように、資本金1億円以下の会社でも、1社当りの平均で 約400万円の法人税減税を受けています。

さらに、資本金1億円以下の会社では住民税にも減税が及ぶため、法人税と住民税を合わせて約480万円の減税を受けていることになります。

3 新製品や新技術の開発を行っている会社様や、既存製品や既存技術の改良を行っている会社様は、研究開発減税を受けるべく、まずは取り組んでみることです。

当事務所では、研究開発減税についてのご相談を承っています。

ご相談を承る内容は、次のような事です。

1 御社の研究開発などの活動のどの部分が、減税の対象となるか

2 どの費目や金額が減税となるか

3 研究開発費の会計と税務の違い

既にこの減税を受けて入る企業様も、現状の確認のためや、減税範囲の拡大の可能性を探るためにご利用ください。また、ご希望により、コンサルティングや顧問も承ります。

税理士には税理士法により守秘義務が課せられています。

ご相談内容の秘密は厳守します。

「研究開発」は、税務や会計において特殊な分野です。

研究開発に関する税務や会計は、当事務所の得意分野です。

内閣府や文部科学省の政策立案担当の方々が当事務所を訪れたこともあります。

「試験研究費の特別控除(法人税額の特別控除)」制度を検討している企業は、

専門家である税理士にご相談いただくことをお勧めいたします。

ご相談は下記バナーよりお問合せフォームにてお申込いただくか、

専用フリーダイヤルからお気軽にお申込下さい。